|

|

|

|

|

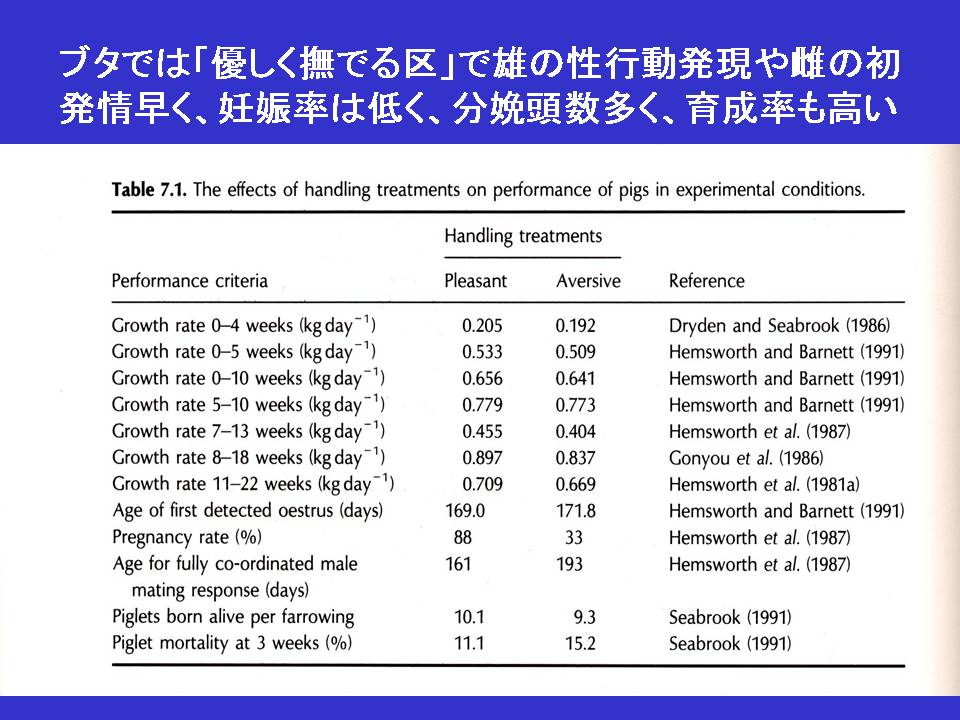

�@������A���|�ɒu�����Ƃ��ɂ��X�g���X�ɂȂ�Ƃ����f�[�^���Љ�܂��B����̓u�^�̒����ł��B�w���X���[�X�Ƃ����I�[�X�g�����A�̔_�ƌ������̐l���A���͓I�Ƀu�^�̒��������܂����B�u�^���ߊ���Ă�����ȂłĂ���A�ߊ���Ă�����R�����Ɠ���A���Y�`�����r���Ă��܂��B

Pleasant���Ȃł���Aversive�������߂��ł��B���́A������܂ł̓���A��ٗ��A�Y�����s���ł���悤�ɂȂ�܂ł̓���A���ؓ����A�R�T��܂ł̎��S������r����Ă��܂��B����������Ă��A�Ȃł��̂ق����ǂ��Ȃ��Ă��܂��B�t�@�����͑������A��ق��悭���邵�A�q�����������ނ��A�q�̎��S�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���ۂɉ�������R�����肵�Ȃ��Ƃ��A�X�g���X�������N���Ă���悤�ł��B�w���X���[�X�͂���ɖʔ�������������Ă��āA���i�͋ߊ���Ă�����ȂłāA�T��ɂP���R��Ƃ�����舵��������������܂����B��������Ƒ�̂���Aversive��Ɠ��������ł����B�܂��ɋ��|�ł��ˁB���ۂɏR����킯�ł͂Ȃ��̂ɁA���̐l���{�ɂɓ����Ă���ƃX�g���X�ɂȂ�Ƃ������N����̂ł��B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ𖾂炩�ɂ����Ƃ����̂��A�ƒ{���������̐^�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����s���A�����}���邱�Ƃ��X�g���X�ɂȂ�܂��B���邢�͋��|�Ƃ������̂������āA���̂悤�ȏ��X�g���X�ɂȂ�܂��Ƃ������Ƃł��B

|

|

|

|

.

|

|

|

|

�@������A�u�Y���ʁv�Ƃ����b�����܂��B����͓�����w�b�㓮���s���w�������̐X�������������G�ł��B�g�p�̗����͎���Ă��܂��A�Â��F�B�ł����狖���Ă����ł��傤�B

�q�c�W�̏ꍇ�́A���̂悤�Ɍ����Ă��邾���ŁA����Ȃ�Ɍ��ʂ�����܂����A�E�V�̏ꍇ�́A��قnj��Ă�������悤�ɍs���I�Ȋւ�肪���ɏd�v�ł��B�����I�ȐڐG�Ƃ����̂����ɑ傫���Ǝv���Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

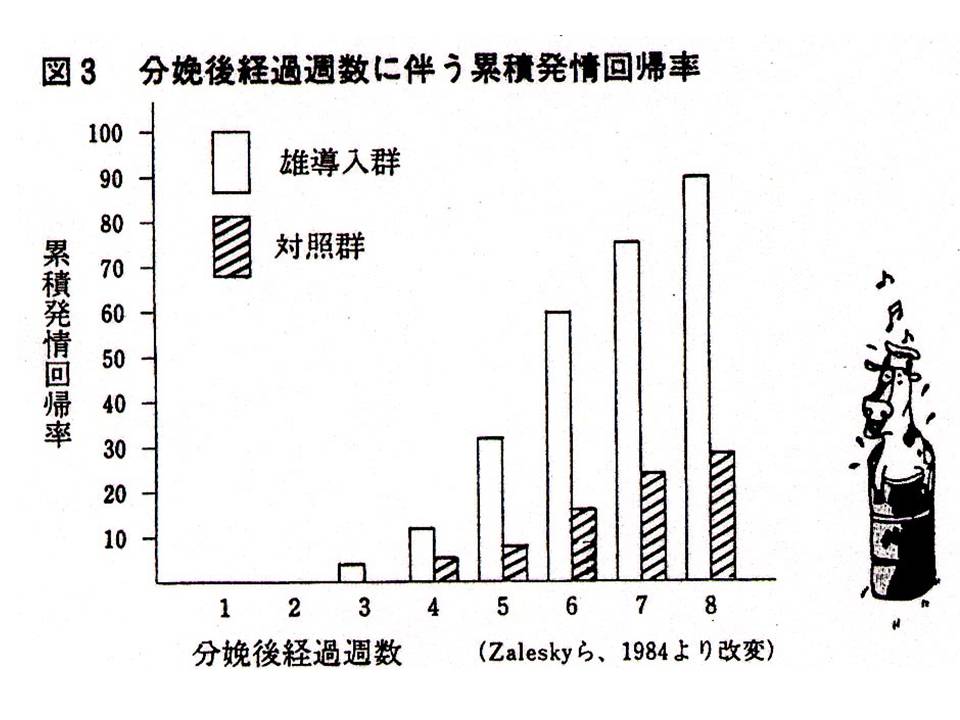

�@����́A�܂����Q�Ǝ������̌Q�Ŕ����A�����r�������̂ł��B���������،�̌o�ߓ����A�c�����ݐϔ����A���ł��B����̓U���X�L�[�Ƃ����l������������ł����A��ڗđR�A�����A�͗Y�����邱�Ƃɂ���Ĕ��ɑ��i����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

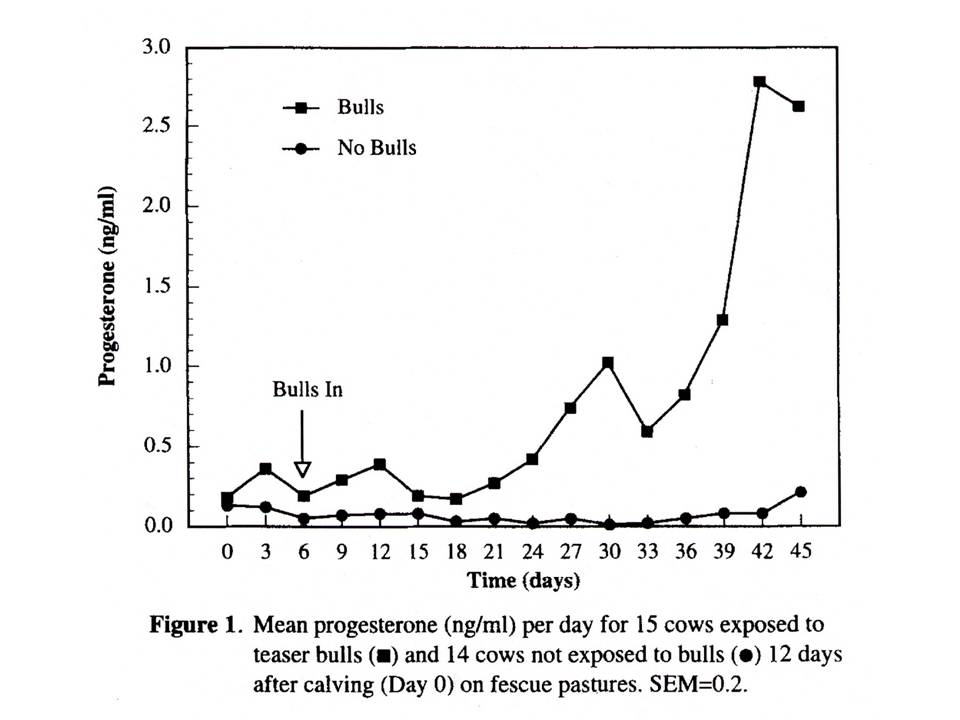

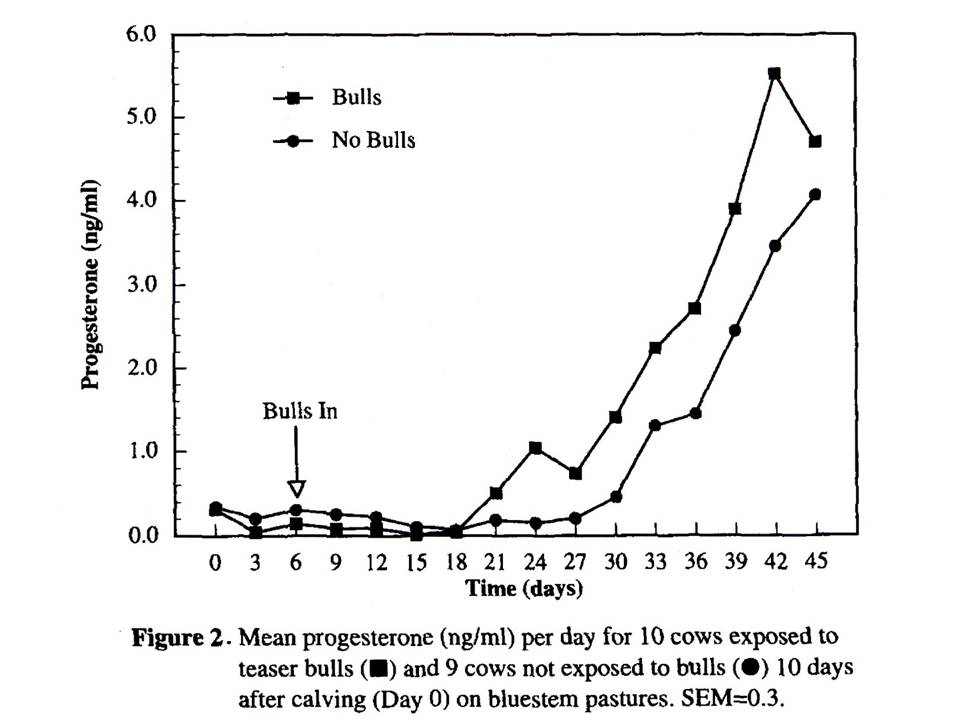

���������ɑ���܂����̌��ʂ̎����ł��B��̐������܂����Q�ŁA���̐����Y�������Ă��Ȃ��Q�ł��B�����Ɏ����X�^�[�g����̓����������Ă���܂��̂ŁA����������ɂ����̂ł����ABulls In�͕��،�18���ł܂��������������ł��B�c���Ƀv���W�F�X�e�������x���A���̃z������������Ă���܂��B29���̎��Q�ɁA���ėY�Ƃ����܂����A���Ίۂ��������ꂽ���̗Y���S������ꂽ�����ł��B���q�ŁA���̓t�F�X�N�ł��B��������Ƃ�����ɂ߂Ė��ĂɁA���ėY������Ɖ��̂������ɓ����A�r�����N������ ���邱�Ƃ�����܂��B�r���̎w�W�Ƃ��ăv���W�F�X�e�����Png�ȏオ�P�`�Q���Ƃ��Ă��܂����A���ėY�Q�ł��ꂪ�N�����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@����������̎����ł����A���q�����u�u���[�X�e���E�p�X�`���[�v�Ƃ������ƂŁA���h�{�ȑ��n�������ł��B�����ł͎��Q��19���A���ėY�͂S���A���ėY���������،�16���Ƃ��������ŁA�S�Ă̖ʂőO�̎��������D�����ł��B���l�ɏ�̐����܂����Q�A���̐����������̌Q�ł��B�܂����Q�݂̂Ȃ炸���Q�ł��r�����N����܂����B���h�{�ɂ��܂��ƁA���̂悤�ɔr�����N����܂��B����ɉ����ėY������ƁA����ɂ����Ƃ������̊�������Ă��܂��Ƃ������ʂł��B

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

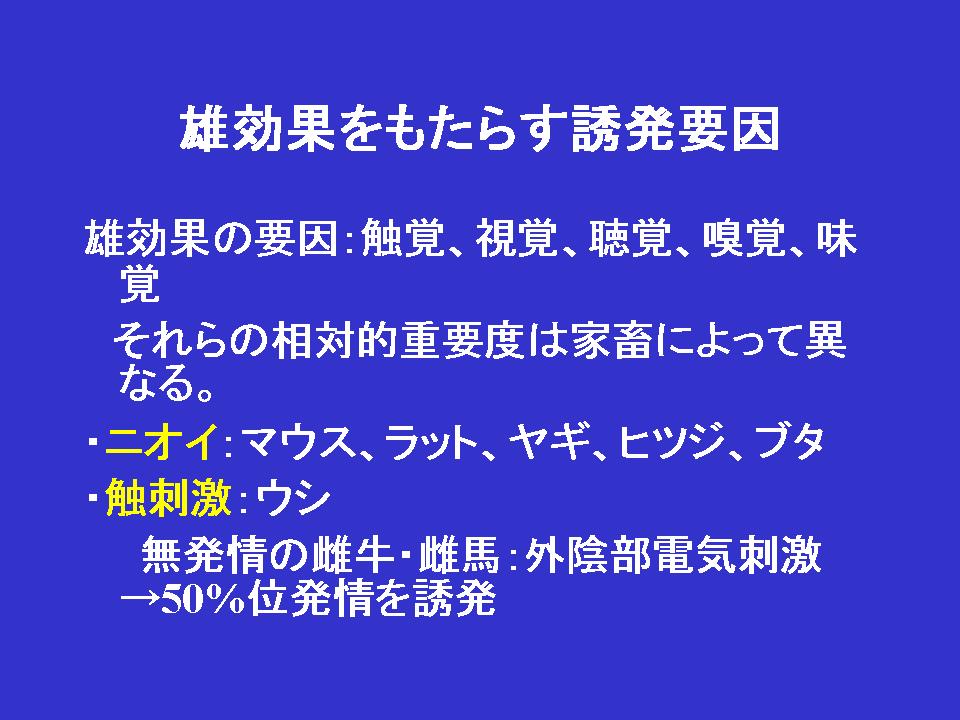

�Ƃ���ŗY���ʂƂ����͉̂����v���Ȃ̂��Ƃ������Ƃł����A���낢��Ȋ��o���ւ���Ă���̂��Ǝv���܂��B�ŏ��ɔ������ꂽ�̂̓}�E�X��b�g�ŁA�j�I�C���d�v���Ƃ���܂����B���̌�A���M�E�q�c�W�Œ��ׂ��܂����B���M�E�q�c�W�ł̗Y���ʂ̓}�E�X�E���b�g���������ƑO����_�Ƃł͒m���Ă����킯�ł����A��قǂ̊G�ɂ���܂����悤�ɁA������j�I�C���d�v�ƌ����Ă��܂��B�������E�V�����Ă������́A�ǂ����Ⴄ�B�����A�G�h���Ƃ������̂��傫���̂��낤�ƁA����܂ł̎��Ԓ�������͊����Ă܂����B����������ƁA�u������Ȃ��E�V�ɊO�A���d�C�h����������甭���U�N�ł����v�Ƃ����f�[�^������܂��B

|