|

3.

|

乾物摂取量低下の点検

|

|

|

|

|

|

スライド32

|

|

|

|

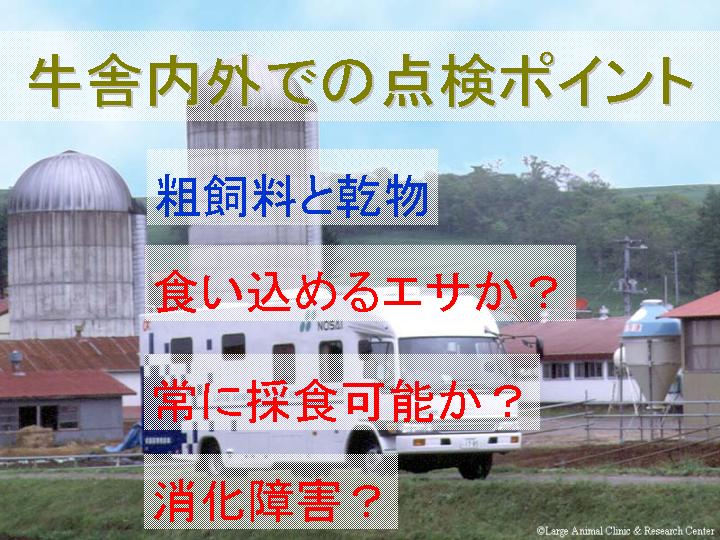

次に日常の業務の中で、採食低下の状況をどのように点検し、指摘していくかについて考えてみましょう。

実は、私は、牛群検診に際し、疾病多発牛群においては、『牛群のどこかに必ず食えない理由があるはずだ』という視点で、点検を行っています。

|

|

.

|

|

|

|

スライド33

|

|

|

周産期には、採食を低下させる要因が山ほど存在します。

周産期病の原因は、獣医学的には複雑ですが、牛舎を除くとほとんどの場合、そこでは『採食低下』が存在します。

乾乳前期の飼料設計の問題、移行期の濃厚飼料給与方法、飼槽の管理、粗飼料自体の品質、さらに、牛舎構造や繋ぎ方の問題、それに加えて周産期の生理的あるいは病気の問題などなど、さまざまな理由によって、牛の採食は減退し、それが多様な周産期病を引き起こしています。さらに、その後の繁殖にも悪影響を及ぼしているようです。

|

|

|

|

|

|

スライド34

|

|

|

足が痛ければ、その痛みのストレスで採食は減退します。きっと、発情も弱くなるでしょう。先ほど示しました、初回授精で受胎しない牛の多くがこのような故障を抱えていました。

|

|

|

|

|

|

スライド35

|

|

|

分娩前に、太っている牛が、このように、左ケン部が凹んできたら、これは食い止まりによる、第一胃容積の縮小を意味しています。このような牛では、ほとんどが、分娩直後に第四胃変位になります。ただしこれをチェックする際には、飼料給与後1〜2時間の、本来なら満腹で腹が膨れているはずの時間に点検してください。

|

|

|

|

スライド36

|

|

これは、牛群検診の際に撮影した光景で、午前10時頃です。この農場では、TMRを夕方1回のみ給与し、残りの時間は掃き寄せを行っています。

彼女たちは、何を訴えているのでしょうか?

農場主は、TMRを飽食させているとおっしゃっていましたが、本当に飽食できているでしょうか・・・。

|

|

|

|

スライド37

|

|

これもまた、繋ぎ牛舎での光景です。

乾草飽食と言われていましたが、とても飽食とは思われません。

|