|

|

|

|

|

スライド38

|

|

|

最近は、どこででも優れたパソコンソフトを用いて、飼料設計することが可能です。この写真もそのようにして飼料設計されていた農場におけるTMR給与後の飼槽(右上)です。設計どおり、粗飼料(繊維)も摂取できているでしょうか?

また、別の農場における濃厚飼料の給与スコップ(左下)です。

スコップ1杯1kgも何年も使っていると、いつのまにか2割引になっていました。どうも、思うように乳が出ないし、配合飼料の減り方が少ないとおっしゃっていました。

|

|

|

|

|

|

スライド39

|

|

|

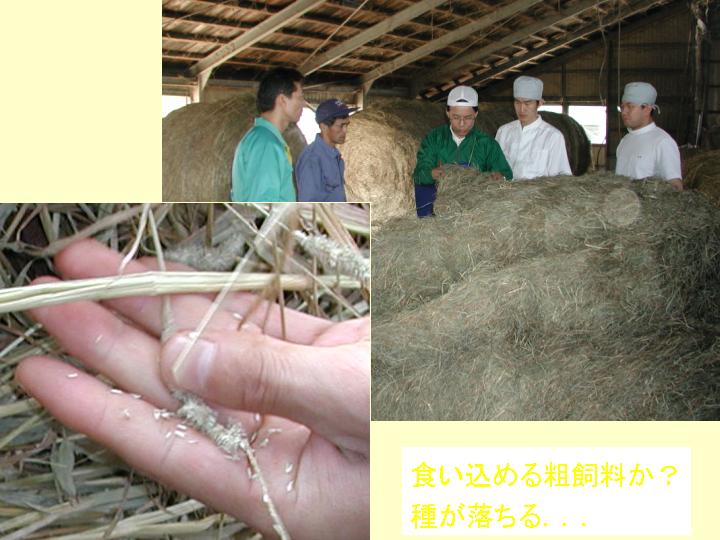

乾草飽食と申告された農場における、実際に給与されていた乾草です。穂からは、種が落ちていました。飼槽には、山ほどたくさんの牧草が残っていました。

これは牧草を飽食させていることになるでしょうか?

|

|

|

|

|

|

スライド40

|

|

|

|

牧草の刈り遅れの問題について、少し詳しく考えてみましょう。 牧草の基本構造は、細胞内容物と細胞壁に分けられます。細胞内容物は、人間の食品にもなる部分で、デンプン、糖、蛋白などきわめて消化の高い部分であり、酵素分析法ではOCCと呼ばれます。

一方、細胞壁は、比較的消化のよいヘミセルロースと消化率の低いセルロース、そして全く消化できないリグニンからなっています。デタージェント分析では、リグニンとセルロースをあわせてADF、さらにヘミセルロースを加えてNDFと呼び、酵素分析法ではOCWと呼びます。特に、OCWの内消化できる部分をOa、消化できない部分をObと呼んでいます。

|

|

.

|

|

|

|

スライド41

|

|

|

牧草は生育が進むに連れて、収量が増えますが、乳牛はその全てを消化できるわけではなく、ある時期を過ぎると可消化部分はむしろ減少してきます。そこで、収穫適期としていわゆる栄養収量が最大になる時期、すなわち、出穂の始まりを目安に収穫することが推奨されています。

|

|

|

|

|

スライド42

|

|

|

では、牧草を適期に収穫した場合と、早刈り、あるいは遅刈りした時の牛の採食量はどうなるのでしょうか?

牛において、牧草類の採食可能量は、消化できず消化管容積を占有する部分、すなわちObの摂取量で決定されると考えることが出来ます。したがって、適期収穫された牧草の場合には、ちょうど不消化部分1単位を摂取できます。また、早刈りするとOb含量が少ないためにこの2単位を摂取でき、養分摂取量もまた多くなります。一方、刈り遅れの場合は、Ob部分が多いために、この1単位分も摂取することは出来ず、養分摂取量もまた少なくなってしまいます。これが、牧草刈り遅れによる採食低下の理由です。

|

|

|

|

|

スライド43

|

|

|

|

糞を観察することは、牛の栄養状態ならびに健康状態を評価する上で極めて有効です。一般に濃厚飼料の摂取量が増えるに伴い、糞は水分含有量が増えてゆるくなっていきます。それぞれの、泌乳ステージごとに、それぞれの栄養管理を反映した糞の性状になっているか、消化障害や食中毒のような、健康障害は起きていないかを確認します。

ちなみに、写真は左から、かびた飼料摂取に伴うマイコトキシン中毒による血便、馴らし放牧なしで青草に放牧したことによる下痢、濃厚飼料が多すぎる泌乳初期の牛、泌乳中期の消化が安定している牛の糞、そして、乾乳牛です。

近年、スコアをつけて、記録や評価をしやすくすることも行われています。

|

|

|

|

|

スライド44

|

|

|

本日のお話をまとめますと、繁殖障害の栄養的要因として、ふたつの問題を念頭におく必要があります。

ひとつは、比較的単純な栄養不足に起因する無発情、ふたつ目は、今日の高泌乳と表裏一体の濃厚飼料多給による消化不良に関連する繁殖障害、特に、分娩後の濃厚飼料の増給速度が速過ぎないようにすることが必要です。

結局、これらふたつの課題に共通するポイントは、『粗飼料をいかにしてたくさん、確実に食い込ませるか』がカギであるといえます。そして、このことは、決して繁殖障害対策に止まらず、全ての生産病対策としても、極めて重要なことといえるのです。

ご清聴ありがとうございました。

|